Como enviar seu manuscrito original para avaliação?

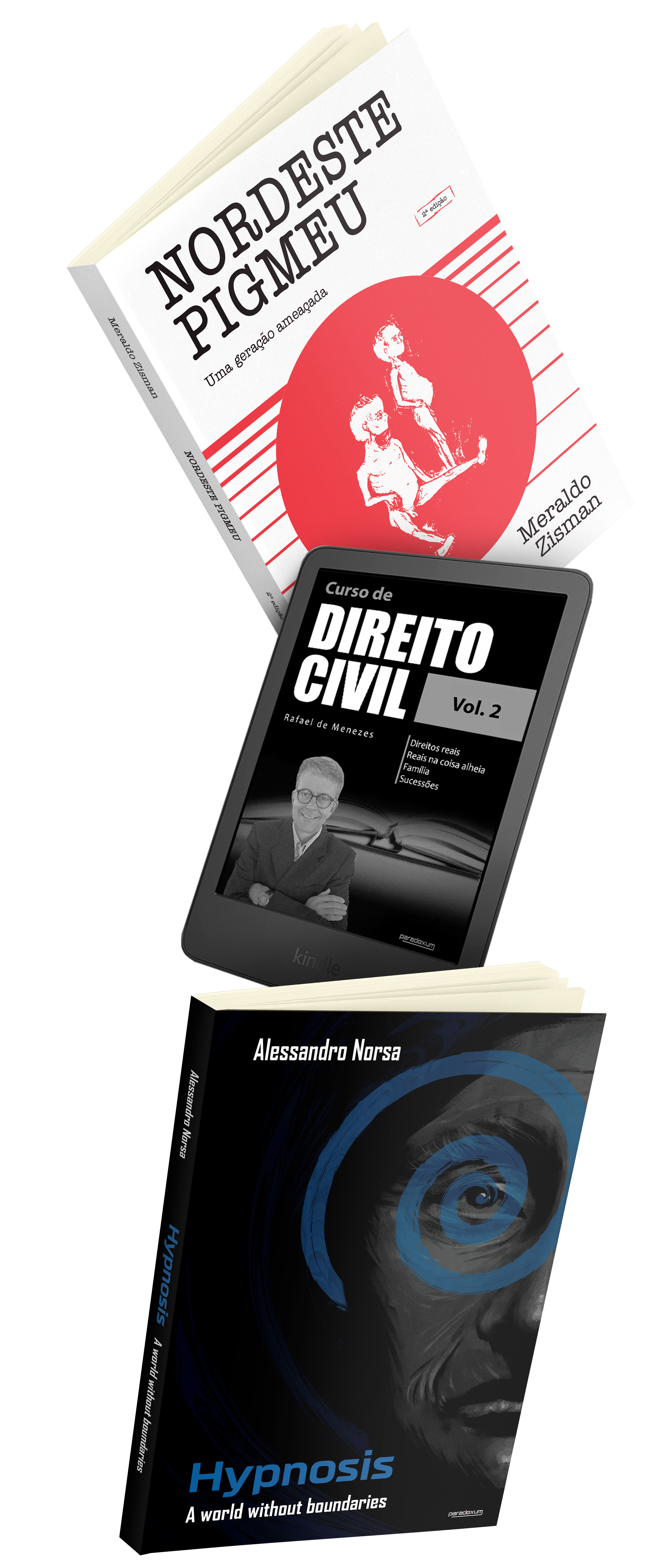

Cuide bem dos seus caracteres e a gente cuida bem do seu livro. Cada obra é tratada como um produto único e exclusivo. Nossos autores se preocupam apenas com a escrita, enquanto nós cuidamos de todo o resto, incluindo a burocracia, os trâmites legais, registros e representação editorial.

PASSO 1:

O primeiro passo é enviar seu manuscrito para a gente avaliar. Dê preferência ao envio por e-mail e mande apenas o arquivo final, com o livro pronto para avaliação. É mais rápido se o arquivo estiver “aberto”, ou seja, em formato Word (DOC ou DOCX), mas também avaliamos em PDF. A depender do tamanho e do volume de tarefas no momento, podemos levar alguns dias ou algumas semanas para dar retorno, mas avaliamos todos e damos retorno a todos os envios.

PASSO 2:

O segundo passo é o mais difícil: conter a ansiedade e ter paciência! Depois de darmos retorno e avaliar seu manuscrito, é hora de conversar — por email ou videoconferência — sobre o planejamento, seus objetivos e expectativas com o livro. Cada livro é tratado individualmente, não é receita de bolo, não sai publicado com a velocidade de fazer pão na padaria. Alguns livros ficam prontos em três meses, do recebimento do original à venda; outros livros podem levar um ano para conclusão.

PASSO 3:

Com seu livro aprovado, o terceiro e último passo é o nossa edição e diagramação do livro digital e livro impresso, que são dois produtos independentes. Durante essa etapa, é natural que haja um silêncio maior. A edição é, fundamentalmente, um processo solitário. Quando estivermos próximos à finalização, vamos voltar a conversar para dirimir eventuais dúvidas e considerações finais.

Tem mais dúvidas?

- Conheça nossa política editorial

- Como funcionam os royalties e direitos autorais

- Como é a venda do livro?

Fale conosco ou envie logo seu manuscrito para avaliação!